말하고 쓰기에 대하여

어릴 때부터 공부를 지지리도 못했다. 수학 성적은 늘 심해에 대가리를 꾹꾹 처박기를 연속했고, 등쌀에 떠밀려 들어간 이과에서는 과학 성적이 또한 그러했다. 그 긴 초등학교 6년, 중학교 3년, 고등학교 3년간 무엇을 배웠느냐고 말한다면 “듣고 읽었다.”라고 말할 수 있을 것 같다. 사실 글쓰기와 말하기는 필요가 없었다. 시험과 시험성적으로 나열되는 학교에서는 잘 읽고, 잘 듣는 게 최고의 능력이었다. 성적을 잘 받을 수 있는 첫걸음이었으니까. 오히려 학교에 다닐 때 떠들거나 질문을 했을 때 질타를 받았다. 사실 그 질문은 터무니없지 않았고 오히려 창의적이라고도 할 수 있는 것들 이었지만 수업의 논외에서 벗어날 일이었기에 비난을 받았고 비웃음을 사기도 했다.

고등학교 1학년 때까진 말하지 않고 쓰지 않으며 살았다. 내 안에 있는 생각과 감정들이 ‘나’인데 그것을 표현하는데 익숙하지 않았기 때문에 시간이 지나면서 내 안에 있는 감정들과 생각들에 무감각해지는 것이 익숙해지기 시작했다. 내 감정이 싫고, 부당하다고 느끼고, 좋다고 느껴도 표현하지 않았다. 타인과의 관계에 있어서 불이익을 얻을까, 학교라는 사회의 분위기에 해를 줄까, 틀렸다고 질타받을 것 같기도 했고, 너무 튀는 사람이 되는 것 같아서도 그랬다. 나의 의견도 내 안에서 강압기로 눌러대며 깊은 바다로 내려보냈다. 사회가 정해놓은 노선에서 일탈하면 재기할 수 없었다는 조바심에 그랬었다. 이는 비단 나에게만 적용되는 것만은 아닐 것이라고 확신한다. 주변의 다른 사람들에게서 ‘나’를 발견할 수 있었기 때문이다. 나는 이러한 사회의 분위기가 40대 암발병률, 이혼율, 자살률이 상위권을 차지하고 행복도 지수가 바닥을 치고 있는 것과 무관하지 않다고 생각한다.

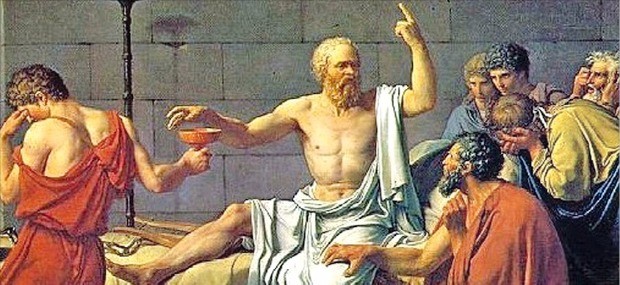

많은 현인들의 글과 대화 속에서 삶은 주체적으로 살아가는 것이 진정한 삶이라고 읽고 들어왔다. 그런데 고등학생 당시에 생각했을 때 학교에 소속되지 않은 ‘나’라는 그 자체로는 살아갈 수 없을 것 같았다. 주체적인 삶을 살아야 하는 것인데 주체적인 내가 내 안에 없었기 때문이다. 필자는 ‘나’라는 존재를 말하고 쓰면서 찾았다. 모든 사람에게 이를 강요하고자 하는 것은 아니지만 이것이 가장 빠른 길이 아닐까 싶다. 대학교에 가서 좋은 학점을 받고, 기업에 가서 긴 수명을 유지하기 위해서는 주체적인 글쓰기는 실질적으로 필요가 없는 것이 사실이다. 하지만 100세 인생, 150까지 늘어날 수도 있는 삶의 길이에서 ‘나’라는 존재를 제쳐두고 산다는 것은 ‘학교’에서 벗어나 살아갈 수 없었을 것 같았던 필자의 경험의 연장선일 것이라고 생각한다. 그 긴 세월동안 살아가는 동안에 ‘나’를 드러내지 못한다는 것은 진정한 ‘나’로서 살아가지 못한 것은 아닐까.

지금부터라도 사소한 일상의 일들을 글로써 옮기고 그때 느꼈던 것들을 종이가 아니어도 좋으니 시도해보는 것은 어떨까. 긴 삶 속에서 읽기, 듣기라는 습득적인 행위만이 아닌 말하고 쓰는 공유적 행위는 삶을 더욱더 풍요롭게 만들어줄 것이고, 기존에 생각들을 깨부수는 도끼가 될 수도 있다. 인간은 자신을 드러내야 한다. 이는 조금 불편한 길일 수 있으나 ‘나’로서 존립할 때 비로소 내재적 행복을 느낄 수 있으며 그것이 진정으로 내가 된다는 것이라 할 수 있을 것이다.