바야흐로 ‘개성의 시대’다. 그러니까 그 개성, 이라는 것은 비단 사람에게만 해당되는 것이 아니다. 사람은 물론, 식당도, 물건을 파는 상점도, 하물며 ‘마음의 양식’이라고 불리는 책도 포함된다. 음식의 맛이 좋다고 식당이 무조건 흥하는 것이 아니고, 커피 맛이 좋다고 모든 카페가 성공하는 게 아니라는 거다. 이는 다른 사람의 시선을 이끌 수 있는 차별점이 필요한 이유다.

예컨대 최근 베스트셀러를 살펴봐도 그렇다. <죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어>, <보노보노처럼 살다니 다행이야>, <곰돌이 푸, 행복한 일은 매일 있어>. 각자의 이야기를 한 줄로 축약한 개성있는 제목들이 눈에 띈다. 의미를 헤아리기는 힘들지만 궁금하고, 참신하지만 어딘가 친숙하다.

‘야, 걱정하지 마 우리가 뭐 우주를 만들 것도 아니고’ 이 책도 그랬다. 처음 들었을 때는 ‘그게 책 제목이라고?’ 싶었다. 책의 이름이라기에는 다소 길고 자유로운 느낌. 대개의 책에서는 ‘독자’ 혹은 ‘여러분’이라며 상대를 높이지 않던가. ‘야’라는 말이 새삼스러웠지만, 친구가 툭- 내뱉는 말처럼 친근했다. 이 책의 저자는 나를, 우리를 어려워하지 않을 거야. 그런 확신은 마음을 이끌기에 충분했다.

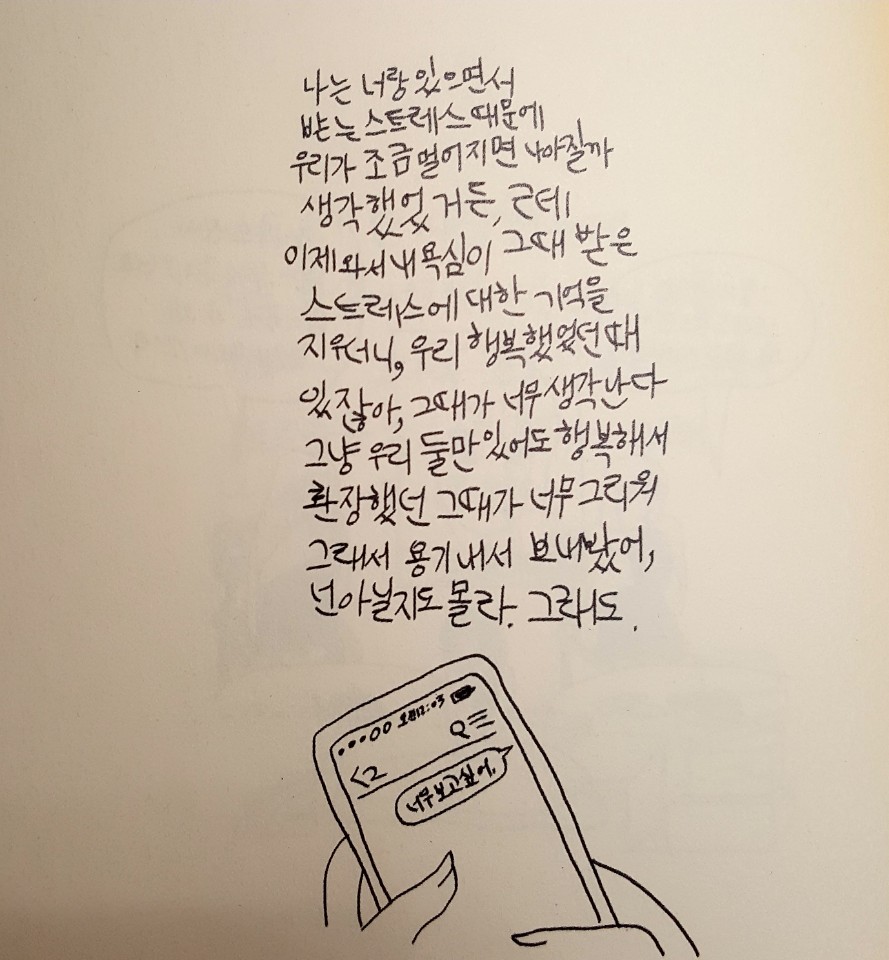

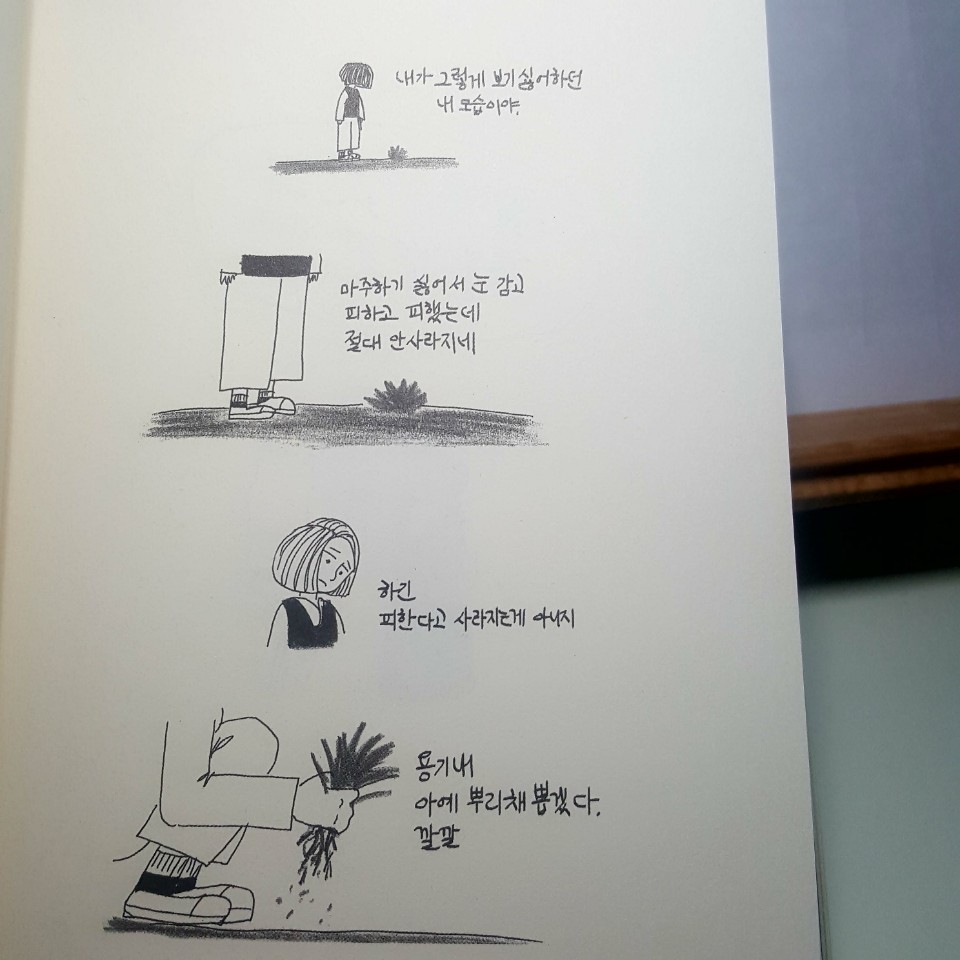

‘야, 걱정하지 마 우리가 뭐 우주를 만들 것도 아니고’는 인스타그램 팔로워 수가 14만 명에 달하는 그림 작가 ‘샴마’의 일러스트를 엮어 편집한 책으로, 투박한 그림체와 필체가 특징이다. 책을 읽으면서, 책상에 앉아 슥-슥- 소리를 내며 매 한 획을 무심한 듯 섬세하게 그려나갔을 그녀의 모습이 상상됐다.

이 책에는 누군가의 부탁을 쉽게 거절하지 못하고, 타인 앞에서는 늘 재밌고 밝은 모습인 저자의 깊은 내면이 그려져 있다. 자아, 사랑, 인간관계 등 각자의 삶을 구성하는 필수적인 부분들을 오목조목 담아 놨다. 스스로를 향한 이상과 현실 사이에서, 나이가 들수록 더욱 어려워지는 인간관계의 틈에서, 붙잡고 싶어도 영원할 수 없는 사람과 시간 속에서 끊임없이 초라해지는 스스로에 대한 성찰이라고 표현할 수 있을까. 친구의 일기장을 몰래 읽는 느낌이었다.

몇 해 전, 15분 안에 과자를 먹듯 간편하게 문화콘텐츠를 소비할 수 있다고 해서 ‘스낵컬처’라는 말이 유행했었다. 마찬가지로, 나는 이 책이 ‘스낵북’이 되어줄 수 있지 않을까 생각했다. 글씨가 빽빽하다거나 내용이 학술적이지는 않지만 짧은 시간 안에 - 휴지에 물방울이 번지듯 - 많은 사람들에게 울림을 줄 수 있을 거라 생각했기 때문이다.

책을 읽기 전에는 너무 개인적인 생각들 아닐까, 싶었는데. 책장을 넘기다보면 ‘가장 사적인 이야기가 가장 보편적인 이야기’라는 것을 알게 된다. 가수들의 개인적인 경험에서 나온 음악이 많은 사람들을 울고 웃게 하는 이유도 여기 있지 않을까.

그럴 듯한 사람이 되기 위해 스스로를 포장하는 일은 번거롭고, 모난 세상에서 우리를 다치게 하는 것 역시 너무 많다. 누구에게나 타인에게 드러내기 힘든 새까만 마음이 있을 터. 어렵지 않은 흐릿한 이야기는 ‘공감’이라는 이름 아래 큰 묵직함으로 다가온다.

앞으로의 아득한 날들을 생각하면 사실 머리가 아프다. 남들은 지금이 다 좋을 때라던데, 왜인지 나로서는 청춘에 대한 예찬이 이해하기 힘들다. 교과서적인 이야기는 정말로 안 듣느니만 못하다. 이맘때의 나라면, 앞으로 나아가다가 넘어져 봐야하고, 굽이굽이 돌아 길도 조금 헤매봐야 한다는데. 지금의 나는 더 이상 아프고 싶지 않다.

출판사는 이 책을 할 말은 시원하게 다 하는 ‘사이다’라고 소개했지만, 나는 적당한 우울을 머금은 위로라고 생각했다. 자신의 모자란 부분을 깨닫고 끙끙 앓다가, 스스로 해결책을 찾아내는 것. 각진 세상 속에서 자신만의 동그라미를 깎아나가는 샴마의 모습이 참 멋졌다. 상대방에게 이런저런 고민을 꺼냈을 때, 힘내라는 무던한 말보다는 ‘나도 그래.’ 하는 동조가 더 큰 위안이 되지 않을까. 내게 이 책은 그렇다.